こんにちはアベです。

多くの人にとって分筆は馴染みがないもの。

手続きの流れだったり、費用相場、誰に頼めばいい?など分からないことが多くて不安ですよね。

実体験をもとに詳しく解説しましたので最後まで読んでみてくださいね。

分筆とは?

分筆とは?土地を分ける手続きの概要

分筆とは、1つの土地(筆)を2つ以上に分ける手続きのことです。

土地の所有者を明確にすることで、建築や売却・担保設定などがスムーズにできるメリットがあります。

分筆の必要性

自分以外の所有地に建築するには「地主の承諾書」が必要になります。

しかし「地主の承諾書=抵当権(担保設定)を認める」ことですので承諾書を取り付けるのは容易ではありません。

また将来相続や贈与に関する事項が発生した時にトラブルになる可能性もあります。

そのため、建築計画を立てる前に土地の分筆手続きを進めておく必要があります。

分筆の基本的な流れと所要時間

分筆の基本的な流れ

分筆の基本的な流れは以下の通りです。

分筆の基本的な流れ

- 土地家屋調査士に依頼して測量・分筆登記を依頼する

- 測量に際して立ち合いを行う

- 法務局で分筆登記が完了する

- 法務局で登記簿謄本を取得し所有権を確認する

私のケースでは境界が曖昧だったので境界確定測量を行いその後分筆登記となりました。

分筆に測量は必須で、立ち合いを求められます。

境界に接する地権者が多いほど時間がかかります。

分筆登記が完了したら希望する所有権になっているか確認しましょう。

分筆にかかる時間はケースバイケース:私のケースは半年

分筆には測量が必須でした。

測量には境界立ち合いが必要なので、地権者が多ければ多いほど時間がかかります。

私の場合2019年2月土地家屋調査士に境界確定測量と分筆登記を依頼しました。

境界立会いがスタートしたのが2か月後。

最終的に測量図、登記簿が出来上がったのが7月末頃ですから依頼から終了するまで半年近くかかりました。

なぜここまで時間がかかったのか。

私はレアケースかもしれませんが・・・

分筆に時間がかかった理由

- 分筆対象の土地が私道に接道している(私道の所有者は10名)

- 市道にも接道している

役所との日程調整が必要な場合や立会い人が多い場合はそれだけ時間を要します。

家を建てるタイミングは人それぞれですが「お子様の進学」に合わせてと考える方も多いですよね。

分筆登記には境界の立ち合いが必要になりますので早めに見積もりに動いた方が良いですよ。

90坪の土地を分筆する費用の相場は?

私は「叔父・母の共有名義の土地約90坪」を2筆に分筆しました。

境界確定測量&分筆にかかった費用の総額は56万円でした。

分筆を依頼する前に知っておきたい注意点

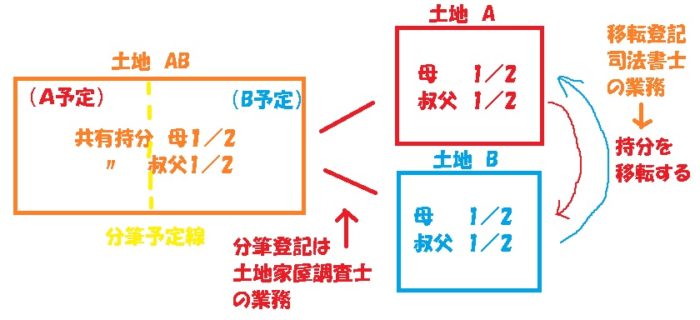

分筆を依頼する際、注意が必要なのは「分筆」は土地を分ける登記であって「所有者」の持ち分はそのままであるという点です。

以下に例を挙げて図解で説明しましょう。

私は「叔父・母共有の土地」を分筆しました。

土地の名義が一人の場合は面倒ではありません。

面倒なのは我が家ののケースのように「母50%・叔父50%」などの共有名義のケースです。

図で解説しましょう。

土地ABを分筆登記によって土地A・土地Bとに分けて登記します。

土地を分筆しても持ち分は変わらないので図のようになります。

いくら親戚とは言え、抵当権設定を許可してもらうのはかなり難しいですし、将来トラブルを避けるためにも持ち分を移転したほうが良いです。

そこで我が家は母・叔父の「持ち分移転登記」も行いました。

それにより「母のみの土地」「叔父のみの土地」となりました。

分筆を依頼する時のポイント

これまで説明したように「分筆登記」は土地家屋調査士しかできない業務です。

一方で、持ち分移転登記は司法書士の業務です。

持ち分移転登記が必要な方は、司法書士経由で土地家屋調査士に依頼したほうが話がスムーズでしょう。

分筆登記をハウスメーカーに依頼する方法

分筆をハウスメーカーに依頼するならWEB上で分筆前の敷地図を添付できる「タウンライフ家づくり」が便利です。

あなたの現状を細かく伝えられる要望欄もありますので「この土地を〇対〇で分筆したい」と相談すると良いでしょう。

一括で複数ハウスメーカーから提案を受けられますから、見積もりを把握するのにも便利ですよ。

タウンライフ家づくりをさらに詳しく

分筆した他人名義の土地に家を建てる場合の注意点

私のケースのように分筆した親・親戚名義の土地に家を建てる場合の注意点をまとめました。

地主の承諾が必要

他人名義の土地に家を建てる場合は、地主の承諾書が必要になります。

抵当権設定の許諾が必要

銀行からお金を借りる場合「土地&建物」に抵当権が設定されます。

いわゆる担保です。

万が一住宅ローンが返済できなくなった場合抵当にとられる訳ですから、所有者である地権者の承諾が必要になります。

親の土地を借りて家を建てる場合の税金

土地を無償で借り受けて家を建てる場合の権利形態を「使用貸借」といいます。

使用貸借の場合贈与税は課されません。

土地の名義が親のままなら土地に関する固定資産税は「親」に請求されます。

ここでマイホームを建てた子がその額を親に支払うことも使用貸借として認められます。

使用貸借による使用権の価額はゼロとされます。したがって、借地権の設定に際して対価として権利金等を支払う取引上の慣行がある地域において行われた使用貸借による土地の借受けであっても、税務上は地主から借受者に借地権の贈与があったとはされず、借受者に対して贈与税が課税されることはありません。

公益社団法人全日本不動産協会 「親子間で土地の使用貸借があった場合の税務 より

土地があっても建築以外にかかる様々な費用

土地があれば費用がかからないと思いがちですが、まったく土地に関する費用がかからない訳ではありません。

例えば、解体・地盤改良・水道工事などが該当します。

解体にかかる費用や解体前のゴミ掃除などに関する疑問は以下記事にまとめてあります。

-

≪実録≫家解体前の片付け!どこまで行うべきか徹底解説≪費用節約のコツあり≫

続きを見る

-

【15坪の家】解体費用とそれに伴い発生する費用を全公開【節約に必須:やるべきこと2選】

続きを見る

地盤改良工事費用

地盤改良工事は軟弱地盤に行われる工事です。

地震が起きた時に建物が傾かないため地盤を強固にします。

地盤調査をしてみないとわからない費用です。

マイホームで予算取りしていたのは60~70万。

水道工事費用

例えば二階建ての場合20mmの水道管が理想的ですが13mmの水道管しか引き込まれていない場合があります。

我が家もその例にもれず20ミリに変更する必要がありました。

下水道も取り出す必要があったので合計68万円かかりました。

注文住宅にかかる総額がいくらになるのか知りたい方は以下の記事も参考にしてくださいね。

-

【注文住宅の総費用公開】平均は3,500~4,500万円【我が家の実例:2,000万の内訳あり】