こんにちはアベです。

こんな疑問にお答えします。

結論から言うと住宅金融支援機構の調査によると2021年度の注文住宅の所要資金(予定建設費+土地取得費)の平均値は3,572万円でした。

土地付き注文住宅(建築条件有の土地で注文住宅を建てた場合)だと4,455万円です。

しかし、実際の費用は個々の状況や希望、依頼するハウスメーカーや工務店によって大きく変わります。

そのため、具体的な資金計画を立てることが重要です。

今回の記事は、そんな資金計画に役立つように、我が家がかかった費用総額はもちろん、「大手ハウスメーカーの施主さんにご協力頂いて、間取り・見積もり」も公開しました。

総費用に不安がある方は是非、最後まで読んでみてくださいね。

注文住宅の所要資金の平均額は3,572万円

住宅金融支援機構のデータによると注文住宅で家を建てた方の所要資金の平均額は3,572万円でした。

土地付き注文住宅の所要資金の平均は4,455万円です。

注文住宅(全国)の所要資金(3,572万円)は、2014年度以降、8年連続で上昇している。

土地付注文住宅(全国)の所要資金(4,455万円)は、2013年度以降、9年連続で上昇している。

調査方法

フラット35(買取型)又はフラット35(保証型)を利用された方の属性、住宅の概要等を、2022年3月31日

現在のデータに基づき集計

2 調査対象

2021年4月から2022年3月までに機構が買取り又は保険付保の承認を行った案件(借換えに係るものを除

く。)のうち65,877件について集計

注文住宅を建てる方の所要資金は年々上昇していることが分かります。

私の家を頼んだ工務店の設計士さん(代表)によると、コロナ以降のウッドショックで値上がりしており、私が同じ家を今建てると数百万は価格が違いますよとのことでした。

物価高の波は住設関係にも及んでいるようですから値上がりは当分続きそうですね。

ハウスメーカー別の総費用公開

実際に注文住宅で家を建てた方を対象に見積書・間取り図を公開してもらい、住み心地についてアンケートを実施しました。

タマホームの30坪総費用

ローコストメーカー大手のタマホーム。

実際に家を建てた方に総費用・間取りを伺いました。

実際に1年住んでみた住み心地も伺いましたのでローコスト住宅に興味がある方は参考にしてください。

タマホームの30坪の見積もり

\ 予算内のハウスメーカーが知りたい・・・と思ったら?/

注文住宅の総費用は「お家の大きさ・使う資材(仕様)・時期」によって大きく異なります。

もちろんハウスメーカー毎に価格も様々です。

「私の理想を叶えてくれて、それでいて予算内に収まるハウスメーカーはどこなのだろう?」

そんな風に思ったことありませんか?

一番確実なのはハウスメーカーに直接問い合わせすることです。

でも一社一社に問い合わせるのは時間がかかるし面倒だし・・・営業電話も心配・・・

そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」というサービスです。

自宅にいながら予算内に収まる複数社から「無料」で間取り・土地資料・資金計画書の提案を受けられます。

(※対応はハウスメーカー・担当者によります)

電話連絡の時間帯やメール希望など、連絡方法もリクエスト可能なので、忙しい方でも安心して利用できますよ。

🏠あなただけの「オリジナルの間取り」提案を受けとれる

※対応はハウスメーカー・担当者によります。

どんな資料がもらえるのか詳しく知りたい方はこちらをチェック!

タウンライフ家づくりでもらえる資料と口コミ

桧家住宅の30坪総費用

桧家住宅はZ空調で定評のハウスメーカーです。

全館空調で家中どこにいても快適!

気になる電気代は?実際に4年住んだ感想や、30坪の総費用・間取りも公開していただきました。

桧家住宅の30坪の見積もり

パナソニックホームズの36坪総費用

パナソニックホームズといえば高い耐震性と大手の安心感。

36坪の総費用と間取りを伺いました。

2年住んでみた建築主が、住み心地を暴露します!

パナソニックホームズ35坪の総費用

ダイワハウスの37坪総費用

大和ハウスと言えば高い天井が魅力。

背が高い施主さんが住み心地や、気になるアフターフォローについて教えてもらいました。

もちろん、総費用・間取りも公開しています。

大和ハウス37坪の総費用

一条工務店の30坪総費用

一条工務店の売りは「性能」。

高気密・高断熱でエネルギー効率がよいお家。

30坪の総費用とこだわりの間取りを公開していただきました!

一条工務店30坪の総費用

積水ハウスの30坪総費用

積水ハウスで30坪の家を建てた方にインタビューしました。

総費用や間取りを公開しています。

積水ハウスの30坪総費用

【注文住宅の総費用公開】注文住宅2,000万の内訳

我が家は補助金を160万円ほどもらい総額2,000万円で家を建てました。

ちなみに1,000万円台のお家のことをローコスト住宅と言います。

注文住宅の総費用が1000万円台に抑えられているのがローコスト住宅の特徴

ローコスト住宅に明確な定義がある訳ではありませんがsuumoによると1000万円台で建てられる住宅を指すとしています。

ーコスト住宅とは、一般的に坪単価30万~60万円程度、大体1000万円台に収まる価格帯で建てられる住宅のことを言いますが、明確な定義はありません。

「ローコスト」という言葉に不安を持つ人もいるかもしれませんが、そもそも住宅は、建築基準法を満たしていなければ建てられません。そのため、ローコストといっても満たすべき性能を省くものではありません。この点は安心して良いでしょう。

ローコスト住宅の特徴・プランを規格化する

・平面・立体的に凹凸の少ない整形なプランを採用

・スケールメリットを活かした仕入れで材料費を抑える

・シンプルな間取りを採用して建築費を抑える

・設備のグレードを基本プランにする

といった工夫をしている住宅です。

たしかにローコストハウスメーカー(タマホームなど)はひな形のプランを用意して資材ロスを減らす努力をしています。

また価格も1000万円台を売りにしている会社が多いので納得ですね。

注文住宅で家の価格を抑えるには資材ロスが発生しない形にするって結構大事です。

我が家も総二階の四角い建物にしたので費用が抑えられたのだと思います。

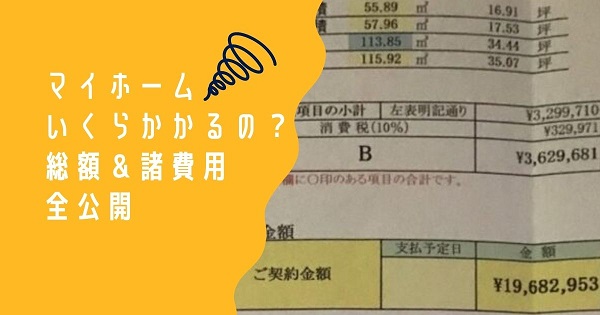

注文住宅2,000万円の内訳を公開

始めに総費用2,000万の範囲について簡単にまとめておきます。

一般的にマイホームの総額は「土地に関する費用」+「建物総額」+「諸費用」から成り立ちます。

我が家は土地はあったのでこれから紹介する「総費用」は「建物総額」+「諸費用」の合計になります。

ではそれぞれ詳細に説明していきましょう。

2,000万総費用内訳

私は35坪の家を1960万で建てました。

我が家が依頼した工務店は補助金(160万)申請もしてくれたので実質35坪の家にかかった総額はコミコミ1800万です。

耐震等級3の準耐火構造、長期優良住宅のマイホームです。

参考:35坪マイホームのスペック

- 1階床面積55.89平米

- 2階床面積57.96平米

- 延べ床面積113.85平米(34.44坪)

- 工事面積115.92(35.07坪)

費目は以下の通りです。

35坪の家の費目

- 建物本体工事

- 付帯工事

- 建築諸手続き費用

さて、それぞれの費目を詳しく見ていきましょう。

| 建物本体工事(税込み) | 16053272円 |

これは家そのものの価格です。工務店なのでクローゼットや作りつけの棚など結構サービスしてもらいました。

次に付帯工事です。

| 屋外給排水工事 | 480000 |

| 雨水排水接続工事 | 240000 |

| 仮設トイレ設置費 | 38000 |

| 仮設・幹線引き込み工事 | 166000 |

| 共通仮設工事 | 168000 |

| 管理諸経費 | 341550 |

| 残土処分費 | 200000 |

| 仮囲い(接道) | 30000 |

| 仮囲い(隣地) | 60000 |

| 安全管理費 | 50000 |

| 高基礎盛土工事 | 301160 |

| カーテン工事 | 281000 |

| 主照明 | 120000 |

| 付帯工事合計(税抜き) | 2475710円 |

我が家は高基礎にし土盛りしました。

最後が建設諸手続き費です。

| 確認申請手続費 | 158000 |

| 設計料 | 130000 |

| 工事監理料 | 168000 |

| 建物完了検査費 | 44000 |

| 中間検査特定工程費用 | 44000 |

| 地盤調査料 | 96000 |

| 基本設計料 | 100000 |

| フラット35申請図書作成費 | 48000 |

| 長期優良住宅認定費 | 197000 |

| 建設諸手続き費合計(税抜き) | 985000 |

長期優良住宅認定費が結構かかってますが、我が家は長期優良住宅で建てることで補助金を受けられたりフラット35sの金利優遇を受けられました。

それを考えるとそれに見合った費用かな?と。

設計も一級建築士の担当さんが一からお世話してくれたので納得の金額です。

付帯工事+建設諸手続費の合計に消費税10%で3797781円

になりますね。

【まとめ】35坪のローコスト住宅総額

ローコスト住宅総額19851053円から-160万の補助金を引くと

18251053円←これが工務店で建てた総額になります。

ビルダーによっていくらで建てられるかはピンきりです。

大手ハウスメーカーならもっと高くなります。

逆にこれよりももっと安いローコスト系もあるでしょう。

ローコストメーカーの情報を収集するなら以下の記事も参考になります。

ローコスト住宅についてさらに詳しく

注文住宅の諸費用はいくらかかるの?費目別解説

1800万円はあくまで「家の総額」でした。

家を建てるには「家以外にかかる」諸費用と言われるお金が必要です。

ご家庭によって費用は変わりますが我が家の事例を紹介すると諸費用にかかった総額は296万でした。

お家が1800万+諸費用が296万です。

これらを足した金額が総額ということになります。

諸費用とはこんなものが該当します。

参考:諸費用の代表例

- 登記費用

- 銀行費用

- 火災保険

- 地震保険

これらが諸費用です。

これに含まれない「外構工事費用」「家具・家電などの費用」も人によっては必要になるお金です。

頭金の目安ですが「これら諸費用を現金で払えるくらい」用意しておくと安心です。

まだぼやっとしかイメージがつかないと思いますので実際にかかった費目の内訳を紹介します。

参考:諸費用内訳

- 水道費用68万円

- 解体費用86万円

- 測量費用56万円

- 銀行費用45万円

- 登記費用23万円

- 火災保険・地震保険費用18万円

これらで総額296万円です。

注意点としては

- 「親の土地」に家を建てたため「土地購入」に関する諸費用がかかっていないこと

- 「地盤改良不要(地盤良好でした)」のため費用負担がかかっていないこと

です。

土地からお求めになる場合はこれらを加味しましょう。

一方で「解体費用」「測量費用」はかからない人も多いはず。

ポイント

一般的には諸費用は建物+土地の10%~12%と言われています。平均値の3,500万円を参考にすれば350~420万円が諸費用の目安です。

頭金の目安として、これらの諸費用を現金で支払えるくらい用意しておくと安心です。

さらに詳しく

-

【家を建てたいと思ったら何から始める?】土地あり・なしケースで詳細解説

続きを見る

水道工事にかかった費用は68万円

親の土地にマイホームを建築しました。

そのため土地代はかかりませんでした。

しかし水道工事が必須でした。

水道には加入権が必要です。

仮に土地に水道が引き込まれていても注意が必要です。

例えば水道管が13ミリと細い場合20ミリに入れ替えるための費用負担が発生する場合もあるからです。

水道加入権は祖父の加入権を譲ってもらいました。

私の住む地域の実例を紹介します。

- 13ミリの水道管の加入権が10万

- 20ミリの水道管の加入権が18万

です。

私の住む地域では13ミリの加入権を持っていても20ミリ欲しい場合その差額分8万円を費用負担しなければいけません。

二階建ての場合20ミリが必須です(13ミリでも不可能ではありませんが色々と制約がでます)

水道費用

加入権が8万~18万&水道引き込み工事で40万は必要!引き込む距離によって費用負担は変わります。

水道に関する費用まとめ

マイホームの実例:水道加入権+8万。水道引き込み工事40万、下水道引き込み工事20万⇒総額68万くらい。下水道は事情があって引き込んだので費用負担ありましたが自治体によっては公費で無料で引き込める場合もあるとのこと。

解体工事にかかった費用86万円

土地に古家がある場合解体費用も予算取りしなければいけません。

解体費用は86万円かかりました。

解体後には滅失登記が必要ですがこれに3~5万円ほどかかります。

自分で行うことで節約が可能です。

解体に関する詳しい情報が知りたい方は以下記事が参考になります。

さらに詳しく

-

【15坪の家】解体費用とそれに伴い発生する費用を全公開【節約に必須:やるべきこと2選】

地盤改良工事は不要でした。

我が家は地盤良好で改良工事不要でした。

見積もりによると40坪の我が家の土地の場合、65万円予算取りしていました。

工法や土地の状況によって費用負担に増減があるはずですので依頼するハウスメーカーによく相談しましょう。

測量にかかった費用は56万

仮に土地の境界が不明確だったり土地を2つに分けてから建築する場合などは測量費用や分筆登記費用などがかかります。

測量にかかった費用は56万円ほどでした。

測量にかかる所要期間など詳細な情報は以下記事で紹介しています。

さらに詳しく

-

ハウスメーカーで分筆するときの手順と費用相場【無料で見積もりできる方法も紹介】

続きを見る

銀行にかかった費用は45万

私はフラット35を利用しました。

楽天銀行を利用しましたが事務手数料やつなぎローン金利等で総額45万かかりました。

ネット銀行を検討している方はメリット&デメリットを事前に把握しておくと良いでしょう。

さらに詳しく

-

楽天銀行のつなぎ融資を選んだ理由と後悔|家づくり初心者に伝えたい比較の重要性

続きを見る

登記にかかった費用は23万

司法書士に全て依頼した場合各種税金含めてかかる総額は

- 所有権保存登記 4万円~10万円

- 抵当権設定登記 10万円~13万円

- 建物表題登記 7万円~13万円

くらいが目安です。

マイホームでかかった登記費用の実例は以下の通りです。

参考:登記費用の実例

- 楽天銀行指定の司法書士による抵当権設定登記が13万円

- 表題登記6万円

- 所有権保存登記4万円

近所の司法書士先生に所有権保存登記・建物表題登記は依頼したので費用を抑えられました。

火災保険や地震保険にかかった費用は18万

火災保険は構造によって大きく金額が異なってきます。

構造とは?

- 準耐火構造か否か

- 耐震等級があるか否か

また、保証をどの程度充実させるか、自己負担額を許容するかによっても大きく費用負担はかわります。

我が家は準耐火構造で耐震等級3なのでかなり費用負担を軽減できました。

火災保険・地震保険の総額を詳しく知りたい方は以下記事も参考にしてください。

さらに詳しく

-

【マイホームの火災保険&地震保険の総額は18万】見積もりをブログで公開中【節約法あり】

注文住宅は総額を坪単価で単純判断してはいけない

これまでマイホームの総費用(建物総額・諸費用)について紹介しました。

最後に「これからマイホーム」という方のために坪単価のからくりを紹介しておきます。

坪単価とはこれまで紹介した総額を述べ床面積(㎡数)で割ったものです。

18251053円÷113.85平米=1㎡160307円

1坪3.30㎡なので52万9016円

これがマイホームの坪単価です。

これをハウスメーカー間で単純比較してはいけません。

坪単価のからくり

坪単価に関して業界統一のルールがありません。

例えば坪単価の分母を「延べ床面積」を基準とするか「工事面積(施工面積)」を基準とするかは自由です。

施工面積を基準に坪単価を計算すると坪単価が安くなりがちです。

中には坪単価に「付帯工事」を含めない場合もあるようです。

こうなるとまったく比較検討の材料になりません。

マイホームの金額を把握するときは必ず「総額でいくらかかるか?」と確認することがとても大事ですよ。

展示場等で「名前」を伏せた上で見せてくれるメーカーはたくさんありますので「過去に御社で建てた人の見積りを見せてもらえないか」交渉してみましょう。

参考にしてくださいね。

35坪2000万の注文住宅≪まとめ≫