こんにちはアベです。

こんな疑問にお答えします。

結論をまとめると着工から完成までかかった期間は5ヵ月でした。

簡単な流れ

- 解体工事

- 地鎮祭

- 地盤調査

- 土盛り

- 基礎工事

- 足場~上棟(屋根がつく)

- 窓がつき内装工事本格着手

- 完成へ

ざっとこんな流れでした。

我が家の実例写真を交えて紹介しましょう。

35坪2000万の注文住宅≪まとめ≫

【ブログ】着工から完成まで5ヵ月【具体的な流れ&所要期間を写真付きで解説】

着工前の準備

解体工事

我が家は建築予定地はありましたが「貸家」が建っていました。

解体にかかった費用は約86万円。

節約するために「解体前の残置物の処分」「滅失登記」は自分で行いました。

残置物の処分にかかる費用&滅失登記の仕方などは以下記事で紹介しています。

-

≪実録≫家解体前の片付け!どこまで行うべきか徹底解説≪費用節約のコツあり≫

続きを見る

-

【15坪の家】解体費用とそれに伴い発生する費用を全公開【節約に必須:やるべきこと2選】

続きを見る

地鎮祭

解体工事が終わり更地になったので地鎮祭を行いました。

地元の神社に依頼しましたが特に準備は不要で神社が一式用意してくれました。

建築主が行うのは「たまぐしほうでん」くらいです。

現場で神主さんからレクチャーされるので大丈夫です。

心配な方は事前にユーチューブなどで調べておくと安心ですよ。

かかった費用は3万円、所要時間は1時間でした。

-

【マイホームと地鎮祭】費用&やること⇒ブログで公開します

着工

地盤調査

地盤の強度は調査してみるまで分かりませんので事前に予算取りしておく必要があります。

我が家の土地は40坪程度。

ドキドキでしたが予想外の改良工事無しで保証が得られました。

夫婦で大喜びでした。

地盤改良工事

地盤がゆるいと家の重さに耐え切れず、家が傾いてしまいます。それを防ぐための工事。縦穴を掘り、コンクリートや砂利を敷き詰める方法があるそうです。

基礎工事

いよいよ2019年8月28日に基礎工事に着手しました。

私はフラット35で融資を受けましたが融資実行日は引渡日になります。

基礎工事着工前に代金を支払う必要がありますのでつなぎ融資を利用しました。

- 着工金

- 中間金

と2回支払いましたが「着工金」はこの基礎工事に着手するタイミングで支払いました。

-

楽天銀行のつなぎ融資を選んだ理由と後悔|家づくり初心者に伝えたい比較の重要性

続きを見る

では基礎工事の具体的な流れを紹介しましょう。

土盛り

我が家の土地は周囲の家屋に比べて地盤が低い位置にありました。

そこで土盛りしました。

画面奥にある擁壁で土留めを施しました。

砕石も敷かれていました。

根切り

基礎を作るため掘削してありました。

午後の休憩時間を見計らって顔出しと差し入れをしました。

防湿シート&配筋

仕事帰りに現場を見てパシャリと。

着工から4日後でこんなに進んでいました。

あっという間に鉄筋まで。

透明なものは防湿シートで下のコンクリートが捨てコンです。

基礎の鉄筋が完成

「16ミリの鉄筋を6センチ角で組んでいる」とのこと。

現場監督さんによると一般的な住宅より太い鉄筋で細かく配筋しているそう。

我が家が依頼した工務店は長期優良住宅が標準仕様でさらに耐震等級3で建ててくれました。それに適合した構造だからかも知れません。

-

マイホームの工務店決定⇒花坂ハウス工業に決めた理由

続きを見る

コンクリート打設

いよいよコンクリート打設。コンクリートは雨に弱いなんて漠然としたイメージがあったので調べてみました。

- コンクリートは、水とセメントの化学反応で強度が発現する。

- コンクリートにとって、乾燥は天敵。水分は味方。

- コンクリート打設中から表面の仕上げ作業までの時間以外では『恵みの雨』

コンクリートメディカルセンター 基礎コンクリートに雨が降っても問題無い理由 より

このように雨が降ったらNGという訳では無いようです。

所詮素人は素人なので信頼できるプロに家づくりを任せるのが重要ですね。

我が家は雨の日を避けてコンクリートの打設日を決定してくれたみたいです。

仕事で現場に顔出しが出来なかったのですが9月6日コンクリート打設が行われたようです。

9月15日のお休みに現場をみに行くと配管がされていて立ち上がりコンクリートも打設されていました。

この基礎から出ている鉄筋が「アンカーボルト」でこの後基礎に土台を組んでいくようです。

基礎工事完成までにかかった所要期間

途中雨が降りコンクリート打設が延期されましたがトータル3週間くらいで終わりました。

たちあがりの基礎が出来上がると、柱位置が見えてくるので間取りが見えてきてワクワクしてきますね。

基礎工事期間中に差し入れについて

休日に差し入れしました。

差し入れの有無で仕事の質を変える工務店ではないのですが誰でも差し入れはもらったら嬉しいものですよね。

私は「お疲れ様です&ありがとう」の気持ちを込めてできる範囲の差し入れをしました。

初めての見学の際は何人で作業しているかも分からなかったのでとりあえず缶コーヒーを多めに購入して持参してみました。

躯体ができると建物内に差し入れ(個包装の袋菓子など)を置いて帰ることもできます。

基礎工事はそうはいきませんよね。

荷物にならないもの&嫌いなら持ち帰ることができるものをと考え缶コーヒーを選びました。

足場完成&大工工事開始【1週間余りで上棟へ】

基礎工事が終わったらさっそく足場が組まれていました。

基礎を良く見ると、床下の換気を良くするための基礎パッキンも施工されていました。

湿気を逃がすことで基礎コンクリートがひび割れたりするのを防ぐ効果があるようです。

床下換気口を作らないから「害虫」とか「雨水」の侵入を防ぐ効果もあるみたい。

虫は絶対勘弁して欲しいのでこれはありがたいですね。

あっという間に柱が組み上げられました。

大工さんの技術力に圧倒される瞬間です。

私は朝現場を見学に行くことはできなかったので顔を出すのは休日と平日夜でした。

上棟した頃は日も短くなっていたので夜も見えないんです。

朝遠目から屋根が見えたのでパシリと一枚とった写真がコチラ。

屋根がかかっていました。

これで雨がふっても安心です。

そういうものなのでしょうかね?細かい配慮が嬉しいですね。

参考:上棟

「棟上(むねあげ)」「上棟(じょうとう)」なんて言葉を良く聞きます。

棟上も上棟も同じ意味で「棟木(むなぎ)」が取り付けられた時のことを意味するそうです。

棟木とは屋根の一番高い位置にくる材のこと。つまり屋根のとんがり部分の平行方向に施工される木材って意味ですね。

昔は屋根にあがってお餅をまいたり投げ銭したりしましたよね。

お施主さんによるのでしょうが今はしない人の方が多いんだとか。

投げ銭は5円、50円など穴が開いたお金を使うのが通例ですね。

(見通しが良い・ご縁があるようにという意味で5円など)

私は実家が商売をしているのでお店を出店した時は上棟式をしていました。

投げ銭は

- よいご縁(415⇒5円×83枚)

- 四方八方ご縁(485⇒5円×97)

なんて語呂合わせを大事にするそうですよ。

うちは上棟式はしませんでした。

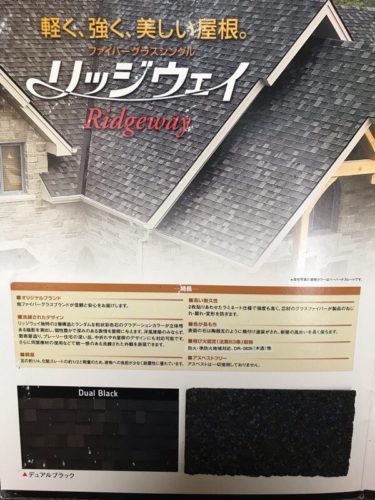

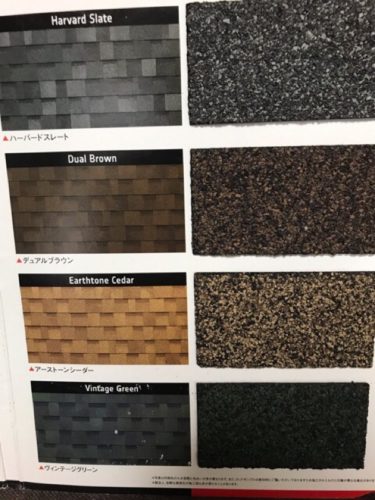

屋根材はディプロマットにしました。

輸入屋根材で、自然石粒鋼板製屋根材と呼ばれています。

ディプロマットは落雪しにくくスレートよりも耐久性が高いそうです。

色褪せしにくいのも利点です。雨音ですが静かで気になったことはありません。

自然石粒がポロポロと落ちやすいと言われていますが実際住んでみて今のところ感じません。

建築中に台風襲来

2019年(令和元年)10月11日から13日にかけて東海地方から、関東・東北地方にかけて過去最大級クラス「台風19号」が襲来しました。

全国各地で河川の氾濫が起きました。

幸いにもマイホームの近隣河川では氾濫は起きず被害は免れました。

ですがもはや過去の安全神話など当てにならない時代になりましたよね。

台風前、上棟まで終わっていた段階です。

10月7日初めてマイホームの中に入った時の様子です。

サッシは搬入されていました。

階段はまだです。

このように台風前はクギやネジ等の散乱防止ネットが張られていました。

外壁

サイディングはまだでしたが、透湿・防水・防風シートは完成していました。

さらにサッシも設置済み。

雨に濡れないように急いでやって下さったのかも知れません。

仙台では最大瞬間風速30.4メートルを記録するなど恐ろしい台風でした。

ここはバルコニー部分。

この部分にはブルーシートが張られ、木で固定されていました。

雨の浸透を防止する意味でしょうか。

さらに足場に設置されたネットが束ねられていました。

所詮われわれ施主は建築の素人です。

心配なことは遠慮せずに現場監督や大工さんに質問するなどしてしっかり対策を依頼しましょう。

台風時しっかり対応してくれた工務店のおかげで無事台風を乗り越えました。

内装工事

13日に無事台風が過ぎ去り翌週いよいよ本格的に内装工事が始まりました。

10月21日に見学に行ったところユニットバスが設置されていました。

うちが使ったユニットバスはクリナップです。

断熱性を重視して選びました。

-

【口コミ】クリナップのお風呂をコスパ重視で選んで正解でした【唯一後悔したポイントあり】

続きを見る

翌週28日には玄関ドアが!

内装の断熱材の充填も始まっていました。

マイホームで使われてたのは「アクリアネクスト」というグラスウール。

断熱材にはいろいろな種類がありますがそれぞれ特徴がありますね。

グラスウールは燃えにくいのがメリットで、デメリットは湿気に弱く気密を取りにくいという点のようです。

実際住んでみて暖房の効きがかなりいいので断熱性には満足しています。

気密検査

サッシの取り付けが終わり気密検査をしてもらいました。

気密検査とは家にどのくらい隙間があるか調べる検査です。

ここから空気を外に出すことでお家の中の隙間を調べるそうです。

「我が家のC値は1.56」でした。

2.0が北海道基準ですのでコスパで考えると我が家的には納得の数字でした。

C値ってなに?断熱材の種類でどのように違うのという疑問は以下記事で解説しています。

-

【マイホーム】工務店の選び方【重視したポイント&決め手】

続きを見る

仕上げ段階の様子

いよいよ仕上げ段階に入ります。

パインの床材がはられていました。

階段も作られて、どんどん完成に近づいていきます。

完成間近になって迷ったのは引き渡しに伴う住所変更についてです。

建物表題登記は旧住所のままでOKです。

引き渡し前1~2週間前に住民票を移すのが通例とされています。

-

新築引き渡し前の住所変更【完全ガイド】タイミング・手続き・注意点を徹底解説

続きを見る

完成

2020年1月24日無事に引き渡しを受けました。

着工から完成まで約5か月かかりました。

時間がかかったのは業者さんの原因というよりは水道がなかなか掘削しても見当たらなかったりイレギュラーが結構あり苦労したため。

建築予定地に建つ貸家の住人の立ち退きに1年半かかったこともあり我が家は完成まで2年近くかかりました。

かなり大変でしたが信頼できる良い工務店さんに恵まれたことで満足いく家を建てることができました。

信頼できるハウスメーカー・工務店に依頼することが家づくりの第一歩であり、一番重要なことです。

満足できる家を建てるために後悔しないハウスメーカー選びをして下さいね。

-

おすすめの家づくり資料請求サービス比較!メリット・利用前の確認点も解説【2025年版】

続きを見る